Artikel: Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher: Warum ein guter Ansatz klare Regeln braucht

Großbatteriespeicher gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Energiewende. Sie speichern überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien und geben diesen zu Zeiten höherer Nachfrage wieder in das Netz ab. Damit leisten sie nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur Netzstabilität, sondern ermöglichen auch eine kostengünstigere und nachhaltigere Stromversorgung. Doch obwohl ihre Rolle für den Energiemarkt positiv ist, gibt es aktuell Diskussionen darüber, ob Speicherprojekte durch bestehende Regelungen möglicherweise verzögert oder erschwert werden. Ein zentrales Thema dabei ist die Netzentgeltbefreiung gemäß § 118 Abs. 6 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).

Handelt es sich dabei um einen sinnvollen Schritt zur Förderung der Energiewende, oder birgt diese Regelung ungewollte Nachteile für Netzbetreiber und Endverbraucher?

Große Batteriespeicher und Netzentgelte: Was steckt hinter der Befreiung?

Die Netzentgeltbefreiung sieht vor, dass Großbatteriespeicher, die am Netz eines Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) oder Verteilnetzbetreibers (VNB) angeschlossen sind, für den Strombezug über einen Zeitraum von 20 Jahren von Netzentgelten befreit sind. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Batteriespeicher den Strom lediglich temporär speichern, jedoch nicht endgültig verbrauchen. Ohne die Befreiung müssten Letztverbraucher zweimal Netzentgelte zahlen – einmal der Batteriespeicher beim Laden einer kWh und einmal ein Verbraucher, der diese kWh nach dem Entladen wirklich verbraucht. Ein Ablauf, der weder wirtschaftlich noch im Sinne einer fairen Marktgestaltung wär.

Insofern ist die Netzentgeltbefreiung ein sinnvoller und notwendiger Schritt, um Speicher wirtschaftlich attraktiv zu halten und ihren wichtigen Beitrag zur Energiewende sicherzustellen. Und doch wird sie von einigen Parteien kritisiert

Das Problem der Kostenverlagerung

Obwohl die Befreiung grundsätzlich sinnvoll ist, führt ihre konkrete Umsetzung zu Diskussionen. Ein Kernproblem ist die mögliche Kostenverlagerung.

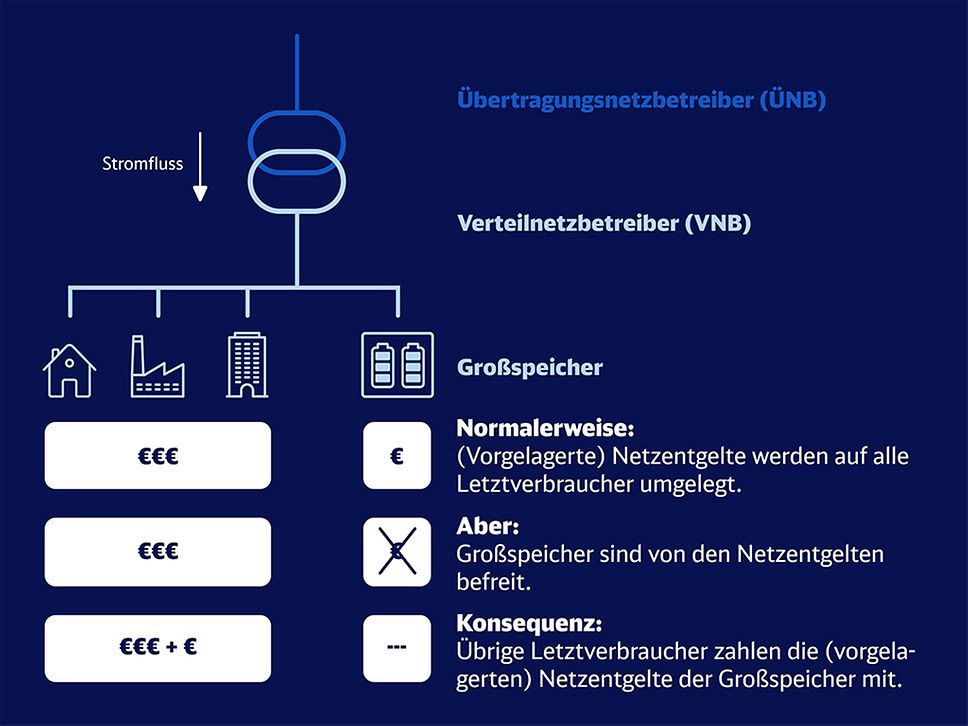

Wenn Speicher Strom aus einem vorgelagerten Übertragungsnetz (ÜNB-Netz) beziehen, fallen sogenannte vorgelagerte Netzentgelte an. Da Betreiber von Großspeichern von diesen befreit sind, werden die damit verbundenen Kosten auf die übrigen Letztverbraucher (Haushalte, Gewerbe und Industrie) verteilt.

Im Detail entsteht die Kostenverlagerung dann, wenn der gespeicherte Strom nicht ausschließlich im Netzgebiet des VNB verbleibt, sondern später teilweise oder vollständig in das vorgelagerte ÜNB-Netz fließt. In diesem Fall haben Endverbraucher möglicherweise anteilig für vorgelagerte Netzentgelte gezahlt, obwohl der betreffende Strom nicht lokal verbraucht wurde.

Folgen für Netzbetreiber und Endverbraucher

Aus Sicht der Netzbetreiber entsteht hier eine schwierige Situation. Einerseits bieten Großbatteriespeicher erhebliche Vorteile: Sie helfen Spitzenlasten zu reduzieren, steigern die Netzstabilität und integrieren erneuerbare Energien effizient. Auf der anderen Seite könnten die steigenden Kosten, die durch die Netzentgeltbefreiung auf andere Endverbraucher umgelegt werden, zu wirtschaftlichen Nachteilen führen.

Diese Situation könnte erklären, warum vereinzelt Berichte auftauchen, wonach Anschlussanfragen von Batteriespeichern verzögert oder sogar abgelehnt werden. Die Befürchtung der Netzbetreiber: Je mehr Speicher am Netz sind, desto höher könnten die Netzentgelte für ihre Endkunden ausfallen.

Klare Regelungen für die Zukunft der Energiewende

Das Dilemma zeigt deutlich, dass die Diskussion nicht in einer Abschaffung der Netzentgeltbefreiung enden darf – ganz im Gegenteil. Die Befreiung von Speicheranlagen von Netzentgelten ist ein wichtiger und positiver Beitrag zur Förderung der Energiewende und ermöglicht, dass sich Speicher wirtschaftlich sinnvoll betreiben lassen.

Allerdings müssen die berechtigten Sorgen der Netzbetreiber ernst genommen werden. Um zu verhindern, dass wirtschaftliche Anreize für den Anschluss von Speichern durch mögliche Mehrkosten neutralisiert werden, braucht es transparente und klare Regelungen. Mögliche Lösungsansätze könnten darin bestehen, die Kosten der vorgelagerten Netznutzung differenzierter zu erfassen und zuzuordnen oder ein verbessertes Anreizsystem für Netzbetreiber zu schaffen, die Speicher in ihr Netz integrieren.

Fazit: Speicher fördern, aber klare Rahmenbedingungen schaffen

Die Netzentgeltbefreiung für große Batteriespeicher ist grundsätzlich richtig und wichtig. Batteriespeicher leisten entscheidende Beiträge zur Integration erneuerbarer Energien und zur Sicherstellung einer stabilen Stromversorgung. Gleichzeitig muss aber dafür gesorgt werden, dass diese Förderung nicht ungewollt negative Folgen für Netzbetreiber und letztlich auch Endverbraucher hat.

Ein sinnvoller nächster Schritt wäre daher eine umfassende Diskussion zur Anpassung des aktuellen Marktdesigns, die den Interessen aller Beteiligten gerecht wird. Ziel sollte es sein, Batteriespeicher wirtschaftlich attraktiv zu halten und gleichzeitig unnötige Kostenverlagerungen zu vermeiden. Denn nur dann können Speicher ihre volle Kraft für die Energiewende entfalten - für ein nachhaltiges und stabiles Energiesystem von morgen.